Top

ラジオの製作(その5)

今回はスピーカーを鳴らすのを目標に、ストレート方式の2石ラジオに挑戦してみました。

参考文献: 伊藤尚末 著「電子工作大図鑑」誠文堂新光社

※お約束の一言: このページは個人的な趣味としてやっている電子工作を披露するだけのものなので、情報の信頼性などは100%保証できません。参考にされる際は自己責任でお願いします。

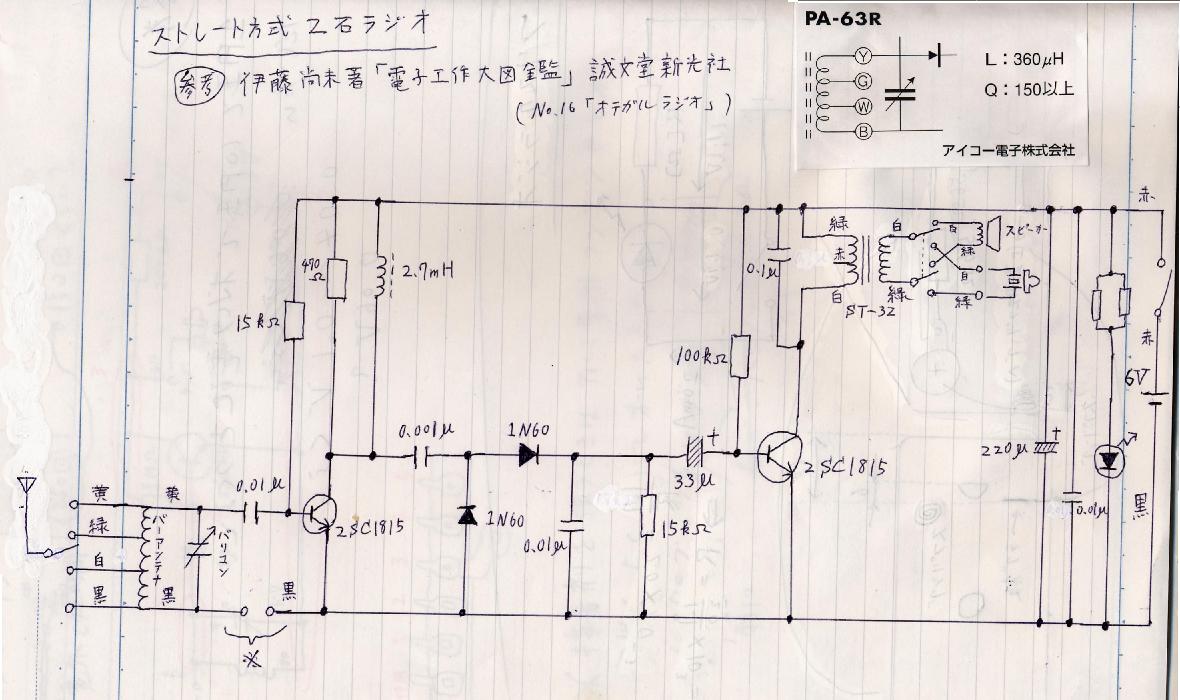

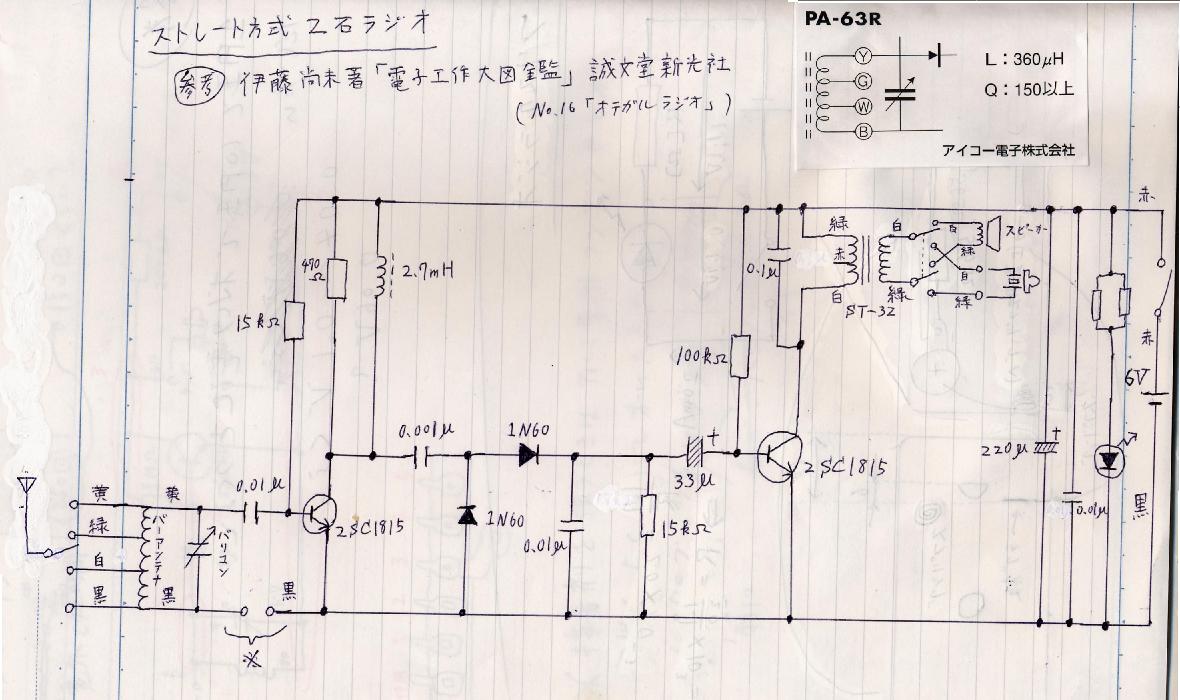

1.回路図

今回の回路図です(なお、右上はバーアンテナについていた説明図)。スペース配分を失敗しているのでとても見づらいです(-_-;)。

参考文献の「電子工作大図鑑」に書いてあったものとほとんど同じですが、トランス(ST-32)の先に2極双投のスライドスイッチをつけて、スピーカーの他にイヤホン出力もできるようにしてみた点が少し違います。この部分はとりあえずクリスタルイヤホンをつないで聞いていたのですが、ヘッドホン等でも問題なく聞くことができました。

図中の※印の部分ですが、これは配線後のテストで、電灯線アンテナと組み合わせて使う場合などに何故かそこを繋がない方が良く聞こえるので、結局そのままにしたものです。理由は今のところサッパリ分からないのですが…。

本当はこの他にボリュームをつけたかったのですが、購入したボリュームを使っていろいろ実験をしていたら「ジュッ」という音がして煙が…(T_T)。結局、焼けて使い物にならなくなりました。定格電力などのチェックを怠った報いです…。

そういえば、前に日工大の授業で、2次不等式の応用として可変抵抗の消費電力を一定値以下に抑える問題を出したことがあるのですが、そのときの学生がここを読んだら怒るかも(笑)。

2.バーアンテナの小改造

上の写真が今回購入したバーアンテナです。一般にバーアンテナの巻き線は細くて切れやすく、ミノムシクリップではさんだりするのには向いていません。そこで、使いやすいように、卵ラグとアクリル板の切れ端を使って小改造しておきました(右の写真)。

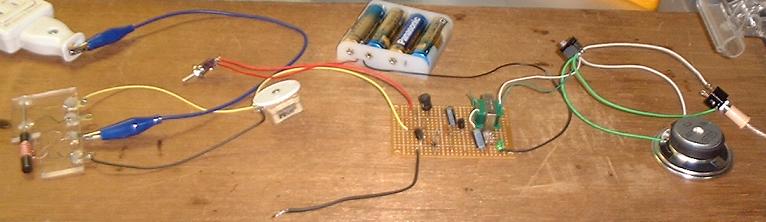

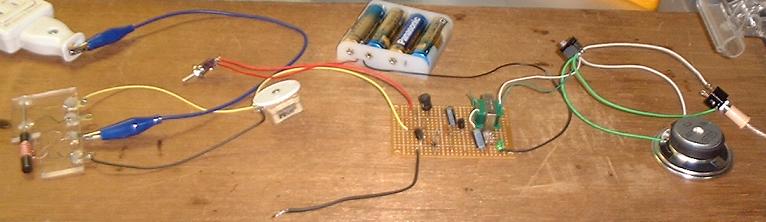

3. 配線

今回はこれまでのように製作過程を写真に残したりせず、どんどん一気にやってしまいました。というわけで、いきなりですが、下の写真は配線が終わってテストをしている最中のものです。私も少しは経験を積んだためか、前のように一作業ごとに大騒ぎという感じではなくなったので、このページの構成も、これからはこのように一息に配線ということが多くなってくるかもしれません。

スピーカーを鳴らすには、少なくとも室内では電灯線アンテナの助けが必要でした。逆に、電灯線アンテナをつなげば十分大きな音が出ます(少しうるさいくらいの時もある)。

ただ、今回はちょっと混信がひどかったです。私の腕が悪いのか、それともこのバーアンテナと回路構成ではこれが限界なのか…。できれば、いずれスーパーヘテロダイン方式に挑戦して、混信のあまりないラジオを作ってみたいです。

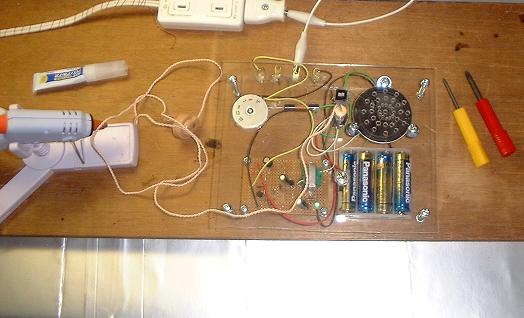

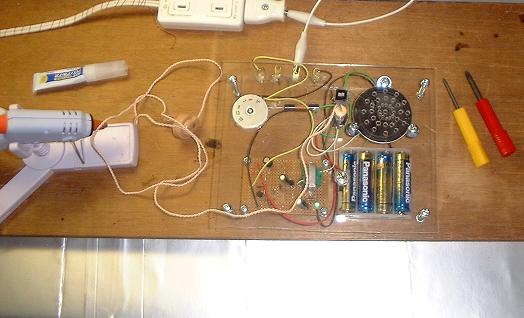

4. ケースの作成と取り付け

ケースも「電子工作大図鑑」をそのまま真似して、アクリル板で作ることにしました。アクリル加工は初挑戦です。

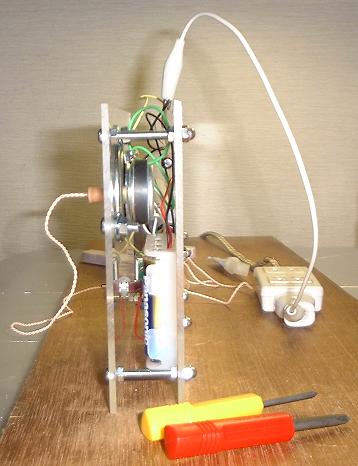

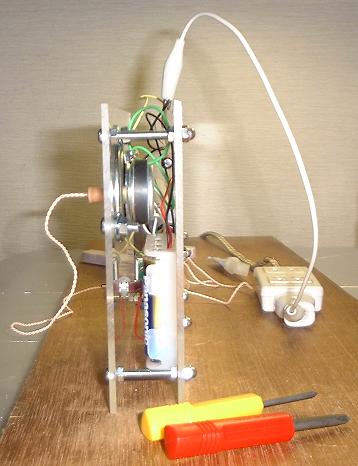

左の写真は、今回アクリル加工に使用した工具です。左から、糸鋸(いとのこ)、プラスチックカッター、電動ドリルです。ノコギリの歯やドリルビットは本当はプラスチック用にした方が良いのですが、木工用しか持っていなかったのでそれでやってしまいました。今回は穴あけ作業が多かったのですが、電動ドリルの他に途中でリーマが欲しくなりました(ドリル刃よりも大きな穴を開けたい時に使う道具)。ドリルと一緒に買っておけば良かった…。

左の写真は、今回アクリル加工に使用した工具です。左から、糸鋸(いとのこ)、プラスチックカッター、電動ドリルです。ノコギリの歯やドリルビットは本当はプラスチック用にした方が良いのですが、木工用しか持っていなかったのでそれでやってしまいました。今回は穴あけ作業が多かったのですが、電動ドリルの他に途中でリーマが欲しくなりました(ドリル刃よりも大きな穴を開けたい時に使う道具)。ドリルと一緒に買っておけば良かった…。

なお、アクリル板や工具は近くのホームセンターで購入しました。

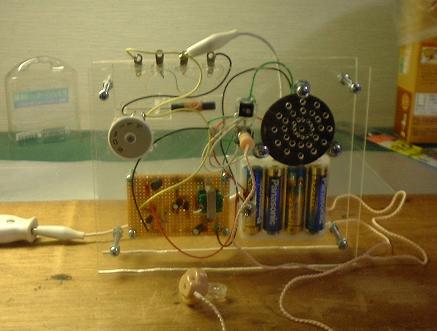

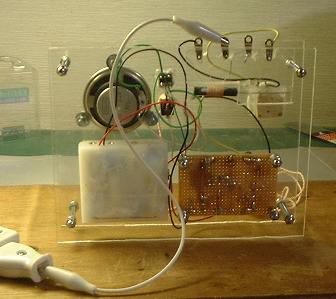

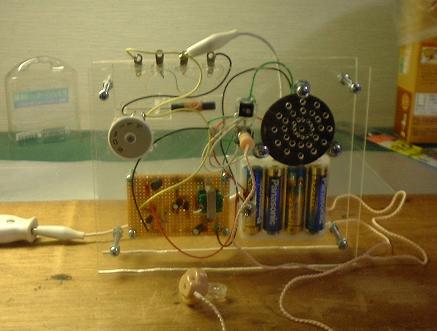

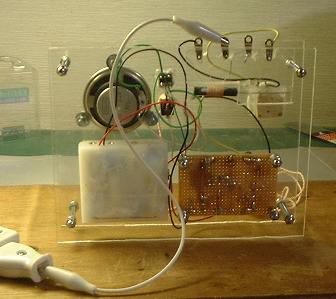

そんなこんなで、完成(左の写真)。今回はアクリル加工に一番時間がかかりました。左端に接着剤コンビを写していますが、例によって地味に活躍してくれています。

そんなこんなで、完成(左の写真)。今回はアクリル加工に一番時間がかかりました。左端に接着剤コンビを写していますが、例によって地味に活躍してくれています。

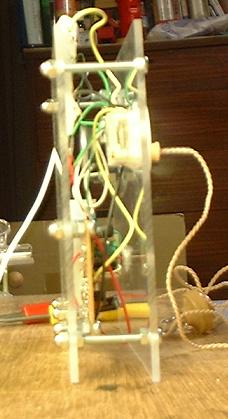

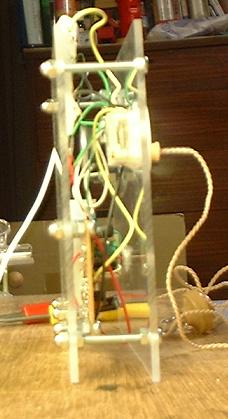

下に、これを垂直に立てて前後左右から写した写真を掲載しておきます。

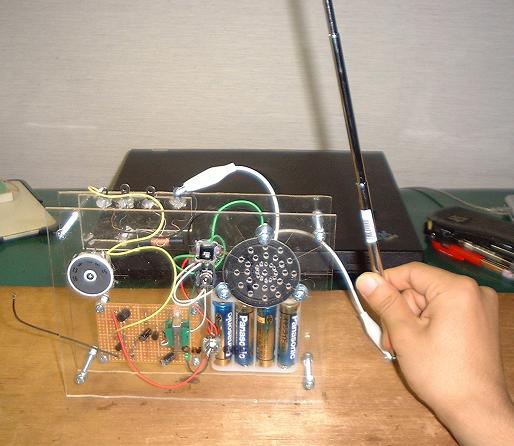

5.追記: ロッドアンテナ効果あり!

実は「電子工作大図鑑」の方には、ロッドアンテナをつける、と書いてあるのですが、実際これはどうなんだろうと思って、後日に試してみました。以前(その1)で試したときにはほとんど効果が感じられなかったのですが、今回はどうでしょう?

実は「電子工作大図鑑」の方には、ロッドアンテナをつける、と書いてあるのですが、実際これはどうなんだろうと思って、後日に試してみました。以前(その1)で試したときにはほとんど効果が感じられなかったのですが、今回はどうでしょう?

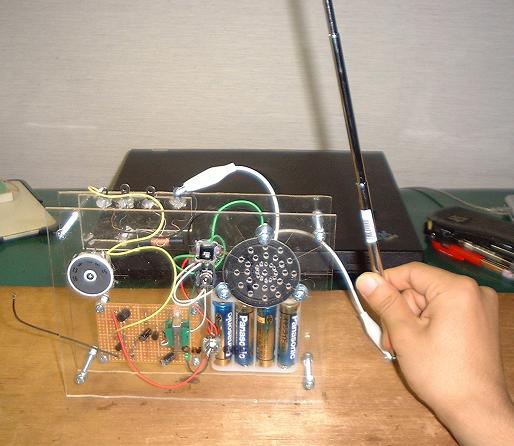

すると、なんと効果がありました! 写真はロッドアンテナをつけてみたところです。室内で窓も締め切っていたにもかかわらず、ロッドアンテナをつけることで、ラジオ日本 (こちらの環境では一番電波が強い) ならスピーカーでも聞くことができました。AM ラジオでもロッドアンテナが役に立つことがあるんですねえ。

なお、混信を減らそうとして、あれから同調回路のあたりをいろいろ組みなおしてみたりしたのですが、結局、最初の回路以上に良くすることはできませんでした。回路図の※印の部分も未だ謎のままです。今後技術力が向上すれば分かる時もくるのでしょうか…。やってることはまだまだ小学生の工作レベルなので(^^;)、さらなるステップアップを目指したいところです。

2007年10月

トップページ