満を持してトランジスタ検波一石ラジオの製作に入ります。結論から言えば、今日は実に楽しかった(^^;)。

参考文献: 伊藤尚末 著「電子工作大図鑑」誠文堂新光社

※一応こちらにも書いておきますね: 私は電子工作を始めてから間もない初心者です。このページの信頼性についてはその程度の水準とお考えください。参考にされる際は自己責任でお願いします。

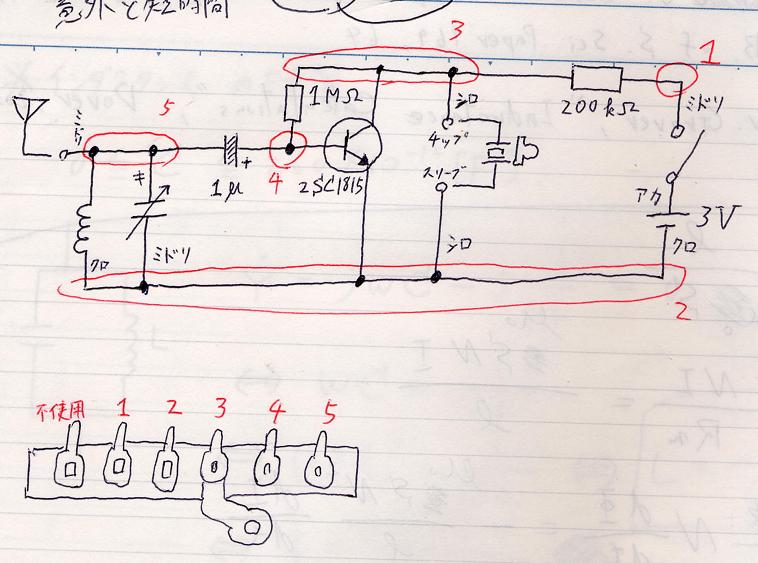

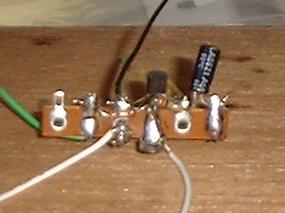

以前、「既に出来ている」と言っていた増幅回路の部分です。ラグ板の上に組んであります。実は、コテ台を買う前に作ったもので、よく見るとけっこう汚いです(^^;)。写真自体もボケてて汚いけど。

以前、「既に出来ている」と言っていた増幅回路の部分です。ラグ板の上に組んであります。実は、コテ台を買う前に作ったもので、よく見るとけっこう汚いです(^^;)。写真自体もボケてて汚いけど。

4ヶ月寝かしてた。

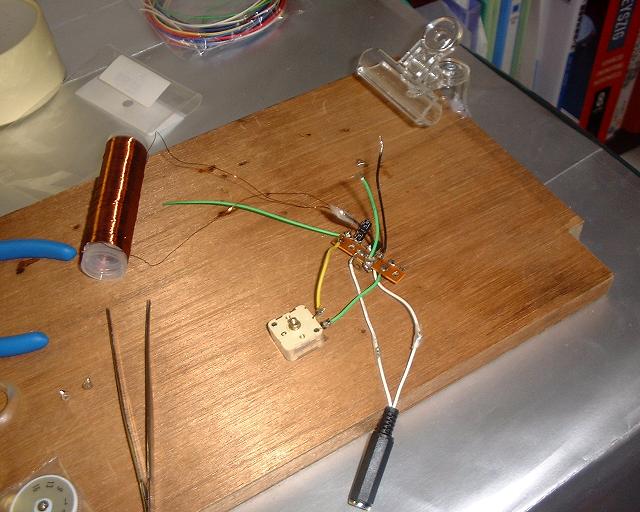

とりあえず、先にモノラルジャックを取り付けておくことにしました。(その3)のアンテナチェッカーの時にもひそかに同じことをしていたのですが、ジャックにチップとスリーブ担当の線をそれぞれ接続します。

そして、外側の黒いケースをジャックの本体に被せ………られない(T_T)。いやー油断しちゃったな〜アハハハハハハハハハ…

その後どうしたかは、写真のセロハンテープが全てを物語ってくれるでしょう…

今回は同調回路のコイルは自作することにしました。とりあえずコイルの仕様を決めていきたいと思います。

バリコンの方は前と同じく市販のもので、静電容量は最大 260pF です。

これを基準に、まずコイルのインダクタンスを何ヘンリーくらいににしたら良いかを計算します(計算過程はリンク先の PDF ファイルを参照してください):

インダクタンスの計算(PDF) ⇒ 結論としては、 L=0.4 mH くらいなら十分。 (しかし、後述しますが実はこの計算は大雑把過ぎてあまり良くないです。)

バリコンの方は前と同じく市販のもので、静電容量は最大 260pF です。

これを基準に、まずコイルのインダクタンスを何ヘンリーくらいににしたら良いかを計算します(計算過程はリンク先の PDF ファイルを参照してください):

インダクタンスの計算(PDF) ⇒ 結論としては、 L=0.4 mH くらいなら十分。 (しかし、後述しますが実はこの計算は大雑把過ぎてあまり良くないです。)

次は、求めたインダクタンスをもとに、コイルの巻き数を何回くらいにすれば良いかを計算します。これは、コイルの材質や形状に大きく依存する問題なのですが、今回は、全長 8 cm、直径 2.4 cm の円筒形のラムネ菓子の空き容器にエナメル線を巻きつけて作るので、それに沿って計算していきます:

巻き数の計算(PDF) ⇒ 結論としては、N=250 回くらい.

そんなこんなで、とりあえず 250 回巻くことにします。実はエナメル線の直径は 0.3 mm で, 0.3×250=75 mm なので、ぴちぴちに巻かないといけません。

普通に巻くと滑るので、巻き始めと巻き終わりを接着剤で留めておきました(セロハンテープの方が良かったかも)。すごく大変そうに見えますが、250 回くらいなら意外と短時間で終わります (←まあ、このときの感想だったわけですよ、アレは…)。

さて、いよいよ大詰めです。コイルとバリコンを増幅(兼検波)回路に接続して同調回路を組みます。

さて、いよいよ大詰めです。コイルとバリコンを増幅(兼検波)回路に接続して同調回路を組みます。

・・・で、同調回路を組んだつもりで左の写真を撮ったのですが、実は、ここで重大な間違いを犯していました。回路図と写真をよく見比べれば、どこが間違っているか分かるかもしれません。詳しくは次の節で説明します。

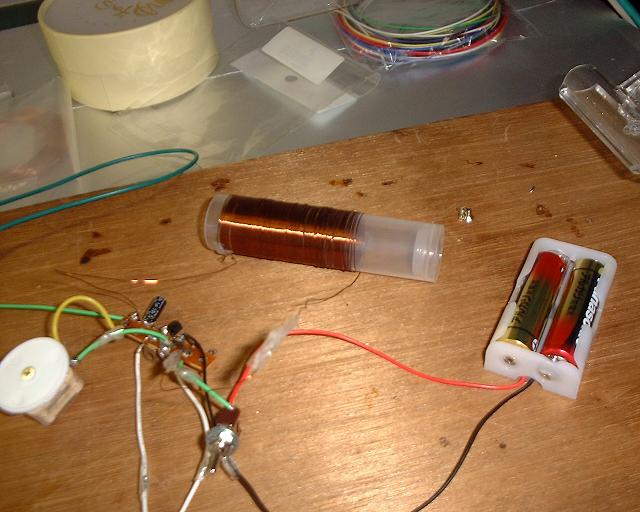

さて、何も気付かずに上の状態からさらに電源部分(電池とスイッチ)を接続します。

そうすればこれで既にラジオになっているはず。アンテナをつないで、クリスタルイヤホンをつないで、いよいよテスト運転です!スイッチON!!!

……バリコンをいくら操作してもラジオ放送などなにも聞こえません. しばらく「あれ?あれ?」と考えていると…(この節のタイトルに続く)。電池ケースが溶けはじめて、ようやく何が起きているのか気付きました(^^;)。

回路図には「ミドリ」と書かれている線が三本ありますよね? それらのうち、バリコンにつなげるはずの線とスイッチにつなげるはずの線が入れ替わってしまい、さらにスイッチをONにしたとしたら、一体何が起こるでしょうか? ………答えは、電源がショートして電池に大電流が流れ、電池ケースが溶けるくらい熱くなる、というわけです。

しかし、ここでストップせずに原因に気付くことができたのは本当に良かったです。

その後どうしたかは、写真のセロハンテープが全てを物語ってくれるでしょう…

そんなこんなで修正作業を終え、今度こそ回路図通りに配線をやり直した後、ようやくテスト運転でラジオ放送が聞こえるところまで到達し、ホット一息。

そんなこんなで修正作業を終え、今度こそ回路図通りに配線をやり直した後、ようやくテスト運転でラジオ放送が聞こえるところまで到達し、ホット一息。

しかし、バリコンの回転盤を回していろいろ試してみると…何かが違う。なんといったらいいか、高周波のほうが詰まりすぎている、というか…。

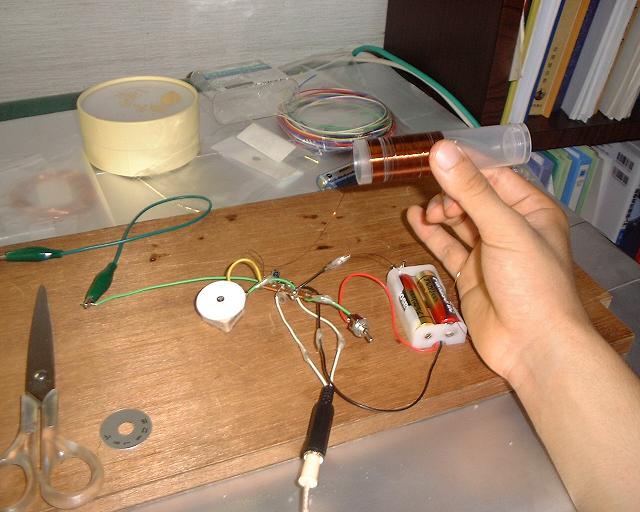

どうも、コイルのインダクタンスが大きすぎるようなのです。やはりズレたか。というわけで、左の写真は、ラジオ放送の聞こえ具合を確認しながら、コイルの巻線を少しずつほどいていっているところです。こういう時はやっぱりちゃんとした計測機器が欲しくなりますね。

で、何回か行きつ戻りつ、調整していって最終的にたどり着いた状態が左の写真です。苦労した分、ようやく丁度良い感じになりました。たぶん巻き数は 150 回くらいなのではないかと思います。

で、何回か行きつ戻りつ、調整していって最終的にたどり着いた状態が左の写真です。苦労した分、ようやく丁度良い感じになりました。たぶん巻き数は 150 回くらいなのではないかと思います。

ここまで大きくずれた理由の一つには、L= 0.4 mH の根拠となった計算に問題があったかもしれません。数値を丸めすぎているというのもありますし、それからまた、あの計算では共振周波数の下限を 500 kHz としていますが、それが大雑把過ぎるのでちゃんと 535 kHz とするべきでした。計算し直すと、L= 0.34 mH くらいですね。ただ、実際この値に調整されているのかどうかは別の問題で、正確に測ってみないと分りません。

(追記) 実は、間抜けなことに、この作業で周波数 594 kHz のNHK第1を捨ててしまったことに後で気づいたので(^^;) インダクタンスは 0.34 mH よりたぶんもっと小さくなっているでしょう。上に書いてある「良い感じ」の基準は低めで、「TBSラジオ(954 kHz)がまともに聞ければ良し」というレベルです。文化放送やニッポン放送はラジオ日本と混信してしまってとても聞きづらいです…。ちなみにウチは神奈川県。

今度はちゃんとケースに入れます(^^;)。 お菓子の空き箱ですが、以前のアレよりは断然良くなりました。